公開日:2024年06月14日

ラストランの前に!”胸熱”な国鉄型車両の特急「やくも」に乗ってきた

特急「やくも」の車両は、すべて国鉄時代からのものだった。時代の流れで 2024年4月6日から新型車両が投入され、ついに381系は2024年 6月14・15日で定期運行を終了する。“定期運行する最後の国鉄型特急電車”の旅に出た。

岡山駅から行ってきます!

岡山駅2番ホームに、出雲市行きの特急「やくも9号」がゆっくりと入線してきた。

列車を待つ乗客の列から「あ、懐かしい色」という声が上がる。クリーム色をベースに窓回りをえんじ色で塗り分けた塗装は“国鉄特急色”と呼ばれるカラーリング。全国一元運営だった国鉄時代、特急列車といえばどこに行ってもこの色が一般的だった。

11時5分に岡山駅を出発。山陽本線を西に進み、倉敷を出ると右にカーブを切って伯備線に入る。やがて車窓左側に、高梁川の川面が見えてきた。伯備線は蛇行する高梁川沿いや、中国山地の山間を走るため、幾多のカーブを繰り返す。

国土の約7割を山地が占める日本の鉄道は、カーブの連続する路線が多い。カーブ区間を走る特急列車の速度向上を目的に、昭和48年(1973)に登場した“振り子式車両”が381系だ。特急「やくも」では、伯備線が電化された昭和57年(1982)7月以来、40年間以上も使用されている。

車体にキラリ、国鉄印

外見は当時から変わらないが、車内は座席などをリノベーションした「ゆったりやくも」仕様。パソコンを広げるビジネスマン、卒業旅行で出雲大社へ向かう二人組など、思い思いの時間を過ごしている。

一見普通? 車内も国鉄仕様です

新見からは高梁川と別れ、支流の西川沿いに山深く分け入ってゆく。われらが特急「やくも9号」は車体を右に左に揺らしながら、走り慣れた山越えの線路をグイグイと上ってゆく。レジェンドにふさわしい貫禄ある走りだ。

「列車が揺れますので、席を立つ際は十分にご注意ください」と車内放送が入る。通路を真っすぐ歩くのが難しいのは事実だが、「新型車両にはない国鉄型の醍醐味として記憶に留めよう」と思った。

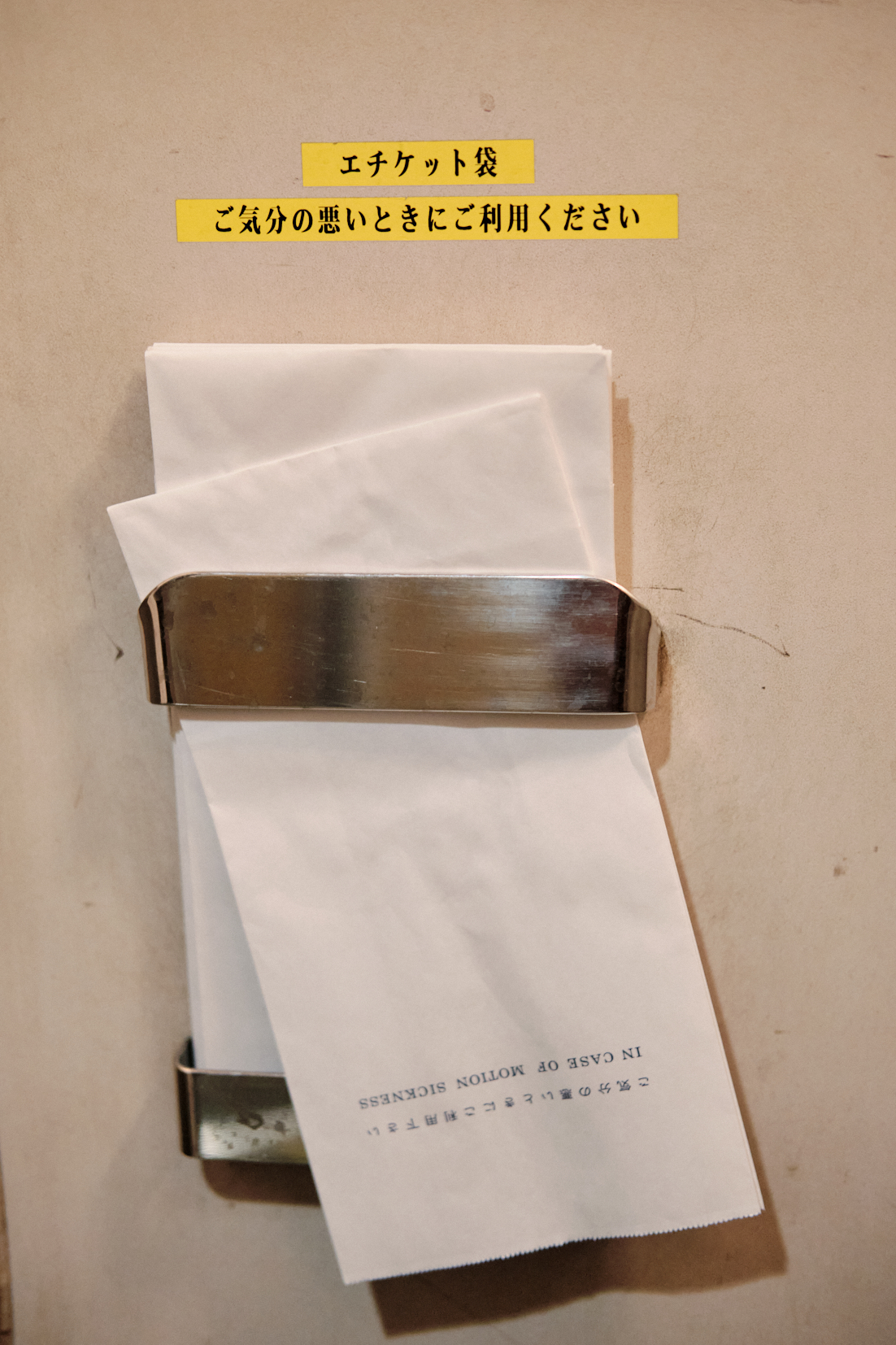

エチケット袋はこのためにあったのか

県境の谷田峠を貫くトンネルを抜け、岡山県から鳥取県へ。「トンネルを抜けると川の流れが列車と同じ方向に変わります」と、分水嶺を紹介する車内放送があった。

残雪輝く大山(だいせん)を右に眺め、伯耆大山(ほうきだいせん)駅で山陰本線と合流。米子駅のホームに新型の273系電車が停車中だった。「次は頼んだよ!」と、後輩にエールでも送っているかのようだ。

伯耆富士がお目見え 、いよいよ山陰へ

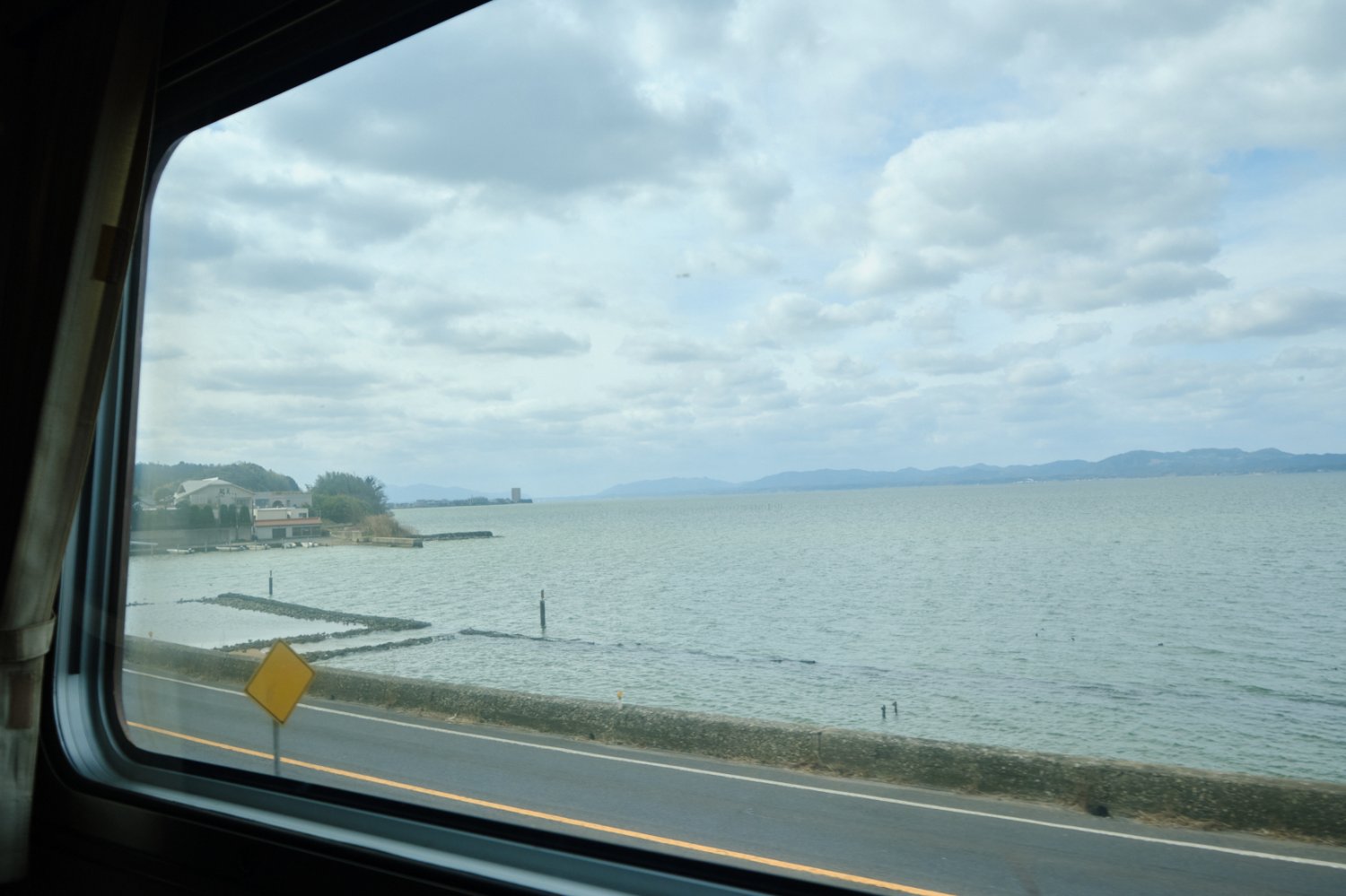

米子を出て島根県へ入れば、宍道湖の明るい水面が車窓に映る。のびやかなこの景色を見せたくて、特急「やくも」は山越えのカーブ区間を懸命に走ってきたのかもしれない。 特急「やくも9号」はスピードを上げてラストスパートに入った。

乗ってきたルートはこちら!

「やくも」コレクション2024

381系は国鉄色のほかにも、時代ごとにさまざまなカラーリングが存在し、リバイバル塗装車両が運行中。しかしその多くが2024年で運行を終了、新型の273系に置き換わる。

緑やくも色

パノラマグリーン車

ゆったりやくも色

スーパーやくも色

やくものこれからは任せろ! やくもブロンズ色

取材・文・撮影=米屋こうじ

『旅の手帖』2024年5月号より